Los últimos alacalufes en la pupila de Paz Errázuriz

En este "Mes de la Foto" la exposición individual de serigrafías y fotos de Paz Errázuriz en el Museo de Bellas Artes tiene a los últimos alacalufes como protagonistas. Una improbable descendencia de la etnia aparece como justificación primera del trabajo gráfico. Nómades del mar, ahora anclados a la deriva de una historia no elegida, sobreviven tan pocos como pocas son, también, las referencias que los aluden.

Martin Hopenhayn

Tenemos

durante septiembre este último soporte de imágenes que estampan,

en el centro de Santiago, el más depurado retrato que puede encontrar

la precariedad humana sobre la faz sur del planeta. Son tan escasos los

que quedan que casi caben en este puñado de fotografías.

La metáfora del abandono viaja más de dos mil kilómetros

para cristalizar junto al Parque Forestal, cerca de esos otros personajes

errantes, marginales o transversales que por tantos años han ocupado

el ojo y el lente de la fotógrafa en cuestión: los viejos,

las prostitutas, los boxeadores, los acróbatas de circo, los ciegos.

Paz Errázuriz, fotógrafa-antropóloga, visitante-registrante,

se instala entre los huérfanos y luego los trae a la cámara

oscura. Ahora, desde los canales fueguinos.

Tenemos

durante septiembre este último soporte de imágenes que estampan,

en el centro de Santiago, el más depurado retrato que puede encontrar

la precariedad humana sobre la faz sur del planeta. Son tan escasos los

que quedan que casi caben en este puñado de fotografías.

La metáfora del abandono viaja más de dos mil kilómetros

para cristalizar junto al Parque Forestal, cerca de esos otros personajes

errantes, marginales o transversales que por tantos años han ocupado

el ojo y el lente de la fotógrafa en cuestión: los viejos,

las prostitutas, los boxeadores, los acróbatas de circo, los ciegos.

Paz Errázuriz, fotógrafa-antropóloga, visitante-registrante,

se instala entre los huérfanos y luego los trae a la cámara

oscura. Ahora, desde los canales fueguinos.

Entre todas estas identidades/desidentidades marginales que la fotógrafa recupera en su obra, ésta tiene algo distintivo: su marginalidad no radica en su falta de lugar, sino en la pérdida del nolugar, del movimiento. Boxeadores pobres, artistas circenses, vagabundos, prostitutas: todos parecieran siempre añorar un topos, un sitio claro y distintivo que puedan hacer suyo. Los alacalufes, en cambio, han sido asentados por otros, perdieron su movilidad y su nomadismo. La imagen atrapa ahora este desamparo invertido, disociado de la falta de territorio y asociado a una cierta pesantez de los cuerpos. El extravío yace ahora en la inmovilidad, no en el vagabundeo. La misma foto opera doblemente en esto: por un lado es la imagen de los últimos alacalufes, los que han sido sedentarizados, fijados en el espacio, asentados. Por otro lado la propia foto, en su exagerada objetividad, exacerba también esta fijeza, esta estática propia de una cultura nómada que ha perdido su carácter dinámico. Fotos que en su deliberada convencionalidad ratifican esta sedentarización-chilenización de lo que sólo podía afirmarse permaneciendo irreductible, y que parecen querer asumir esta contradicción: fijar para hacer sobrevivir, pero a la vez mostrando a aquellos que, al quedar fijados, no podrán sobrevivir.

La

verdad es cruda: no quedan sino veintiocho alacalufes entre Puerto Edén,

Puerto Natales y Punta Arenas. Entre ahogados, asimilados, domesticados,

enfermos y alcoholizados, se va la última generación Kawésqar.

Esta exposición puede ser su último registro consagrado

en vida. ¿Eternización de una agonía en la cámara,

celebración de lo que perdura todavía, crónica de

una muerte anunciada? Por cierto, un poco de todo: allí están

los últimos en fotos frescas. No fueron aniquilados ni confinados.

La muestra fotográfica niega su extinción, los pone de este

lado del tiempo. La fotógrafa salva al nómade fijándolo,

revelando en esta inmovilidad la verdad de su presente, su eminente final.

No hay desenlace, sólo rostros que se van apagando entre el blanco

y el negro, pliegues del devenir que hacen arrugas en las caras y texturas

en las fotos, y atenúan cada vez más la tensión entre

el otro y nosotros. Retrato de la diferencia y colapso de la diferencia.

La

verdad es cruda: no quedan sino veintiocho alacalufes entre Puerto Edén,

Puerto Natales y Punta Arenas. Entre ahogados, asimilados, domesticados,

enfermos y alcoholizados, se va la última generación Kawésqar.

Esta exposición puede ser su último registro consagrado

en vida. ¿Eternización de una agonía en la cámara,

celebración de lo que perdura todavía, crónica de

una muerte anunciada? Por cierto, un poco de todo: allí están

los últimos en fotos frescas. No fueron aniquilados ni confinados.

La muestra fotográfica niega su extinción, los pone de este

lado del tiempo. La fotógrafa salva al nómade fijándolo,

revelando en esta inmovilidad la verdad de su presente, su eminente final.

No hay desenlace, sólo rostros que se van apagando entre el blanco

y el negro, pliegues del devenir que hacen arrugas en las caras y texturas

en las fotos, y atenúan cada vez más la tensión entre

el otro y nosotros. Retrato de la diferencia y colapso de la diferencia.

¿Pero qué has hecho, Paz Errázuriz, con los originales, los que mantienen una lengua intacta y resisten la copia? ¿Están en las fotos veladas o navegarán hasta morir sin dejar registro? Y estas mismas preguntas que te hago: ¿serán otro tic de la blanca pretensión de ubicuidad? ¿Hasta dónde pretendimos domesticar la diferencia de los otros mediante el simulacro oficial de protección especial a las minorías autóctonas? ¿Quién les devuelve ahora la procreación perdida?

Están

las expresiones perpetuadas en las fotografias: el abandono, la melancolía,

la impotencia perfecta. Pregúntenle a Paz Errázuriz, ella

les disparó en el rostro con más rostro. Hasta aquí

nos trae esa marginalidad a prueba de estados nacionales y mercados de

trabajo. Nómades del mar, no sobrevivieron al plan de radicación

del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Fue ése el abrazo del oso,

el remedio peor que la enfermedad. La fotografía retiene los efectos

de esta política de radicación en la mirada perdida de sus

"beneficiarios". El confinamiento fotográfico habla por

lo que el discurso político calla. Lo dicen también las

narraciones: el material de las cabañas pasó de pieles de

focas a viejas telas de buque, la higiene se hizo más vulnerable,

el hacinamiento atoró la vista y el olfato. Sólo pervive

la milenaria resistencia al frío y ahora, contra la pared del museo

este frío incontestable del blanco y negro de la foto que destapa

la gotera por donde la herida de una incesante despedida surca el rostro.

La fotografía los paralizó en lo que son: largo viaje por

la geografía y la semántica—irónicamente—desde

el Golfo de "Penas" hasta Puerto "Edén".

Están

las expresiones perpetuadas en las fotografias: el abandono, la melancolía,

la impotencia perfecta. Pregúntenle a Paz Errázuriz, ella

les disparó en el rostro con más rostro. Hasta aquí

nos trae esa marginalidad a prueba de estados nacionales y mercados de

trabajo. Nómades del mar, no sobrevivieron al plan de radicación

del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Fue ése el abrazo del oso,

el remedio peor que la enfermedad. La fotografía retiene los efectos

de esta política de radicación en la mirada perdida de sus

"beneficiarios". El confinamiento fotográfico habla por

lo que el discurso político calla. Lo dicen también las

narraciones: el material de las cabañas pasó de pieles de

focas a viejas telas de buque, la higiene se hizo más vulnerable,

el hacinamiento atoró la vista y el olfato. Sólo pervive

la milenaria resistencia al frío y ahora, contra la pared del museo

este frío incontestable del blanco y negro de la foto que destapa

la gotera por donde la herida de una incesante despedida surca el rostro.

La fotografía los paralizó en lo que son: largo viaje por

la geografía y la semántica—irónicamente—desde

el Golfo de "Penas" hasta Puerto "Edén".

Vayan donde vayan, siempre en el margen. Contradictoriamente, sólo en las, fotografías ocupan el centro del espacio. Pero fuera de ellas son desde siempre los otros, incansables perdedores. Los que están desde antes pero a la vez los que llegaron tarde. Los que habitan la frontera entre lo reconocido y lo descartado. Son ellos los alacalufes occidentales, y huelen a alcohol y a un panal de enfermedades que los sorprenden indefensos. Los que al perder el nombre perdieron el habla, o viceversa. Es cosa de mirar las fotos y sus títulos. Los nombres han sido "chilenizados", su designio es ser designados desde fuera o desde otros. Sólo unos pocos mantienen todavía doble nombre, conservan el original y pueden nombrarse tanto sobre el agua como en tierra firme.

(Jérwar-asáwer

se llama también Fresia Alessandri Baker. Habita un

lenguaje de dos orillas. Se sentó sobre un banco a esperar una

última canoa que no ha pasado. Esto ocurrió hace siglos,

y desde entonces el tiempo se mide en antes y después de esta sentada,

delante y detrás de esta espera sin nave. Mientras Jérwar

Fresia y Asáwer Alessandri dialogan, la una con nombre de hueso

y la otra con apellido de prócer).

(Jérwar-asáwer

se llama también Fresia Alessandri Baker. Habita un

lenguaje de dos orillas. Se sentó sobre un banco a esperar una

última canoa que no ha pasado. Esto ocurrió hace siglos,

y desde entonces el tiempo se mide en antes y después de esta sentada,

delante y detrás de esta espera sin nave. Mientras Jérwar

Fresia y Asáwer Alessandri dialogan, la una con nombre de hueso

y la otra con apellido de prócer).

Se dice de las primeras fotografías de los alacalufes que los muestran "hirsutos, con el rostro hundido en una inmensa cabellera, deambulando completamente desnudos y muy a sus anchas sobre el puente de un buque, fumando un cigarrillo con supremo desdén por los espectadores" (Joseph Emperaire). Pero en esta otra punta del tiempo, en el último testimonio fotográfico bajo el lente de Paz Errázuriz, quedan puestos en lo que queda de ellos, como "máscaras funerarias" (Claudia Donoso). Los rostros revelan lo que la fotógrafa dice de ellos en una reciente entrevista: conciencia de la fatalidad, dejados de la mano de Dios. Nada pintoresco, ni bonito, ni divertido, ni tremendamente interesante. Fotos poco discursivas, replicando y duplicando la tosquedad de la realidad que padecen los sujetos de las fotografías. "Portan en los cuerpos las huellas por las que la historia pasó y decidió, consciente más que inconscientemente, olvidarlos... el horror de la muerte, la alegría de la supervivencia" (Eugenia Brito). Como dice Paz Errázuriz, es como acercarse al fin de algo, transitar por la metáfora de la muerte. Yo agregaría: perpetuar lo terminal en la imagen.

(Cierto: todavía están los canales como surtidero de alimentos, pero ya no como el sustrato móvil que los cobijaba. Quizás circulan todavía, fuera de las fotografías, herramientas que fueron siempre muy simples, largos cementerios de chozas dispersas en los lugares de paso, arpones de hueso mimetizados en la arenilla, troncos ahuecados que tanta canoa dispensaron y ahora parecen nichos para náufragos).

Vamos finalmente a la exposición. Lo primero que entrampa al ojo son las serigrafías, enormes y porosas. Como si el tamaño y la textura estuvieran allí para no olvidar la viscosidad de la colonización: una asimilación forzada pero a la vez vetada. Por su tamaño y porosidad, la serigrafía ostenta cierta falta de piedad.

Exacerba

la fijeza, patentiza el encuadre al llevarlo casi a un tamaño natural

y a una textura verosímil, más próxima a la aspereza

propia del mundo real. En la serigrafia este ser humano perdido en la

inmovilidad cobra vida precisamente por tamaño y textura. Pero

de manera contradictoria, pues se trata de una vida a punto de extinguirse.

Cuanto más fuertes los rasgos, las miradas propias de la tribu,

los gestos no mediatizados, la amargura más textual, más

se disipa la vida más cerca se palpa la agonía del grupo

de pertenencia. A medida que aumentan el tamaño y la textura de

la imagen, también se hace más patente esa muerte que puja

desde dentro de los rostros por mostrarse al otro, más grita el

silencio de esas miradas contra la mirada del espectador. Más cerca

estamos de la humanidad de esas gentes, pero también más

se adivina su pérdida de humanidad.

Exacerba

la fijeza, patentiza el encuadre al llevarlo casi a un tamaño natural

y a una textura verosímil, más próxima a la aspereza

propia del mundo real. En la serigrafia este ser humano perdido en la

inmovilidad cobra vida precisamente por tamaño y textura. Pero

de manera contradictoria, pues se trata de una vida a punto de extinguirse.

Cuanto más fuertes los rasgos, las miradas propias de la tribu,

los gestos no mediatizados, la amargura más textual, más

se disipa la vida más cerca se palpa la agonía del grupo

de pertenencia. A medida que aumentan el tamaño y la textura de

la imagen, también se hace más patente esa muerte que puja

desde dentro de los rostros por mostrarse al otro, más grita el

silencio de esas miradas contra la mirada del espectador. Más cerca

estamos de la humanidad de esas gentes, pero también más

se adivina su pérdida de humanidad.

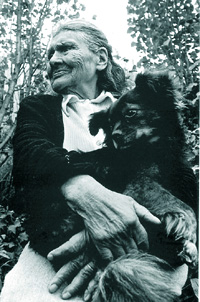

Al final, el mutismo de las fotos amplifica el mutismo de la impotencia. Alguien de espaldas al mar renuncia. Alguien se sienta sin entender. Alguien sólo mira de soslayo mientras otro ríe todavía. Alguien no oculta el desaliento y alguien rema con perro en popa. Pero sobre el agua una roca se partió en dos. Así muere la descendencia.

© EL MERCURIO,

domingo 8 de septiembre de 1996

| volver |